Cet article est une introduction au sujet de philosophie au programme des concours de la BEL 2026 : la science. C’est un thème qui a souvent pour réputation de rebuter les littéraires, mais nous allons voir ensemble qu’il n’y a aucune raison d’appréhender ce sujet. Au contraire, il est au cœur de nos raisonnements !

Introduction : la science, un thème mal perçu

Un thème parfois redouté

La science est un thème qui fait souvent peur aux littéraires, et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, parce qu’en tant que littéraires, nous sommes souvent plutôt attirés par les thèmes d’esthétique, comme ceux de l’art, du langage, ou des thèmes « pratiques » au sens large, comme la morale.

Cette perception fait intervenir trois présupposés :

- La science ne fait appel qu’à la raison, contrairement à l’art qui mobiliserait l’imagination, le rêve, la sensation.

- La science toucherait à des questions qui ne concerneraient pas notre conscience en tant qu’être social et politique.

- La science n’aurait que peu d’utilité et de répercussion sur la pratique, contrairement à la morale par exemple.

Ensuite, le thème de la science est souvent mal perçu par les littéraires parce que c’est un domaine que nous ne connaissons pas ou mal. Néanmoins, on pourrait dire qu’il paraît difficile d’appréhender, par le biais de la philosophie, un domaine comme celui de la science. Comment la philosophie pourrait-elle appréhender un domaine qui nous est aussi étranger ? Finalement, la science nous apparaît aussi souvent comme un domaine éloigné du sens commun et des expériences quotidiennes. Elle est une activité qui semble réservée aux spécialistes.

Un régime de démonstration proche

Même si le régime de la démonstration scientifique semble s’opposer en tout point au champ de l’interprétation scientifique, on verra que la philosophie n’est pas plus étrangère à la science que l’art, la politique ou encore le langage. D’un point de vue historique d’abord, il suffirait pour témoigner de cette proximité d’invoquer les noms de ces philosophes qui étaient aussi des scientifiques : Pascal, Comte, Descartes, Aristote, Leibniz… D’ailleurs, Diderot, en 1750, écrit dans l’Encyclopédie que « science et philosophie sont synonymes ». Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que la science et la philosophie divergent.

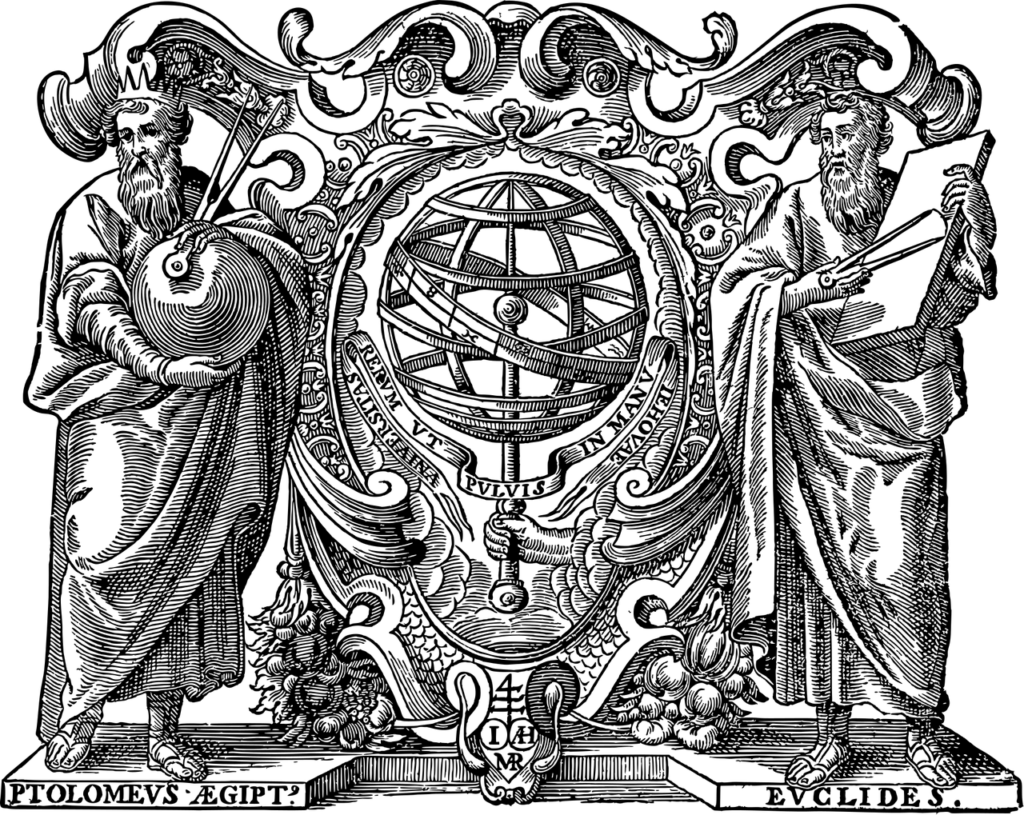

« Nul n’entre ici s’il n’est géomètre », phrase énigmatique lorsqu’on s’apprête à faire de la philosophie dans l’académie platonicienne. Cela signifie qu’il était impensable pour Platon d’être philosophe sans être passé par l’apprentissage de sciences particulières, comme la géométrie, l’arithmétique, l’astronomie, etc. De fait, comme en témoigne son œuvre, philosophie et science partagent un certain nombre de points communs : une certaine rupture par rapport à l’opinion, des activités qui reposent toutes deux essentiellement sur la raison et non la sensation, une recherche de l’abstraction qui éloigne science et philosophie du prestige et des illusions du sensible, une recherche commune de la vérité… Le philosophe et le scientifique sont donc bien plus proches qu’il n’y paraît au premier abord.

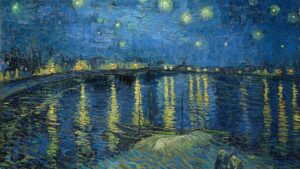

Platon, dans le Théétète, va jusqu’à attribuer au philosophe et au scientifique les mêmes caractéristiques physiques : ils sont laids et inadaptés au monde sensible qui les rend tous deux l’objet des railleries du peuple. C’est le cas de Thalès, par exemple, qui tomba dans un puits en regardant les étoiles et fut raillé par la servante de Thrace.

Les liens entre philosophie et science

La science est bien, au sens large, une forme de savoir, du latin scientia, signifiant « savoir ». La science englobe donc tous les questionnements philosophiques concernant la connaissance. Quelles que soient les tournures que cette interrogation prend, nombre de philosophes ont élaboré une théorie de la connaissance, donc de ce qu’on appelle au sens large la science. Réfléchir en philosophe à la science, c’est réfléchir à cette activité de connaissance qu’est aussi la philosophie.

La science diverge de la philosophie à la fin du XVIIIe siècle. Elle acquiert alors une autonomie considérable. Le philosophe n’est pas forcément un scientifique, mais il ne peut pas l’ignorer. Le philosophe se doit donc de réfléchir aux sciences et non plus à la science, ce qui implique que la science n’est plus la connaissance au sens large. Quelle tournure peut prendre cette réflexion ?

La philosophie peut essayer de penser les problèmes spécifiques que la science pose

Soit pour prétendre apprendre quelque chose à la science, ou même essayer de fonder la science (Descartes), soit pour apprendre de la science et la prendre comme modèle pour la philosophie (Comte, Kant).

Se développe aussi une philosophie des sciences, que l’on appelle également épistémologie

Il y a donc une philosophie des sciences, comme il y a une philosophie de l’art, qui tente de penser la spécificité des rapports entre la science et ses objets, entre la science et le monde et le mode de rationalisation spécifique à la science (Bachelard).

Ce rapport entre philosophie et science peut prendre deux formes. D’abord, elle peut prendre une forme historique, c’est-à-dire que la philosophie va réfléchir à la science après coup pour prendre en compte son évolution, son histoire, ses progrès (Bachelard, Comte, Foucault…). En revanche, la philosophie peut aussi adopter une approche dite logique. C’est la philosophie des sciences qui émane plutôt de scientifiques ayant réfléchi à leurs propres pratiques (Claude Bernard, Popper, Duhem, Poincaré…), qui pensent eux aussi la rationalisation et son rapport avec la science.

La réflexion philosophique sur la science est riche d’enseignement, notamment parce que la science infléchit la représentation que nous avons du monde et modifie notre manière de vivre (réflexions sur l’éthique médicale, etc.). La science engage des représentations du monde propres à leurs contextes historiques. Les sciences communiquent avec toutes les autres formes de pensée : artistique, technique, etc.

Le rapport entre philosophie et science peut prendre une troisième forme

Un rapport non épistémologique, une fonction critique où la philosophie essaie de penser les enjeux que la science ne pense pas. Heidegger dit ainsi : « La science ne pense pas » (tiré d’une conférence intitulée « Que veut-dire penser ? »). On peut dès lors la critiquer, voire la dénoncer comme une idéologie (Contre la méthode, Feyerabend), comme un mensonge ou une mystification (Nietzsche), ou encore la montrer comme une pratique qui vise à masquer, à dominer (Marx, Bourdieu). Souvent, cette critique de la science s’apparente à une critique générale de la vérité qui ne laisse donc pas indemne la vérité non plus.

On peut résumer ces trois types de rapports entre philosophie et science :

- Soit philosophie et science convergent dans une même recherche de la vérité.

- Soit la philosophie sert à réfléchir sur les limites de la science, dans sa prétention à atteindre la vérité.

- Soit la philosophie critiquera la science pour montrer qu’elle occulte le rapport à la vérité.

Nous verrons ensuite comment cette critique peut donner forme à un nouveau discours sur la science fourni par les scientifiques, qui intègrent à leur réflexion le champ des sciences humaines pour produire une « science avec conscience » (Edgard Morin).

Qu’est-ce que la science ?

Une proximité avec l’abstrait

Bien que de prime abord tout semble opposer philosophie et science, elles ont plus de proximité qu’il n’y paraît. On peut même dire que la science a plus de rapport avec la philosophie que l’art ou la politique. En effet, la philosophie est plus à l’aise dans l’abstraction que dans le concret, elle fait davantage usage de la raison que de la sensation.

Elle cherche en général un usage rigoureux des termes argumentatifs, plutôt qu’un effet rhétorique, et elle a comme finalité davantage la vérité que la fiction ou l’imaginaire. La philosophie, enfin, n’avance-t-elle pas comme la science par position de problèmes, démonstration, recherche de certitudes ? Philosophie et science seraient donc toutes deux situées, pour reprendre les termes de Deleuze dans Qu’est-ce que la philosophie ?, dans la production de concepts plutôt que les affects et les percepts (art, morale).

L’Histoire aussi rapproche science et philosophie. Le terme science ne désigne un domaine précis qu’à partir du XIIIe siècle, avec l’apparition du terme scientifique et du vocable les sciences. Avant cela, la science désigne le savoir au sens général : celui du cordonnier autant que celui de l’astronome. L’usage du terme de science se spécialise au XIIIe siècle pour devenir un savoir spécifique, qui n’est pas encore la spécificité qu’elle prend aujourd’hui. Ce sens s’est propagé au XVIIIe siècle et imposé au XIXe siècle, la science va devenir une « connaissance exacte, universelle et exprimée avec des lois » (dictionnaire). Ce n’est qu’à partir de 1835 que l’on trouve une opposition tranchée entre les sciences et les lettres (dans les dictionnaires notamment). Il faut attendre le XXe siècle pour qu’apparaisse le vocable des sciences humaines, qui rassemble toutes les sciences qui ont l’homme pour objet.

Plus tard encore, à la deuxième moitié du XXe siècle, on verra apparaître l’opposition entre « science dure » et « science molle » ou « science douce », qui vient de l’opposition en informatique entre le hardware, ce qui relève du matériel de la machine, et le software, ce qui relève du logiciel qui permet de fonctionner. Les science dites « dures » vont être celles qui s’occupent du matériel (physique, etc.), tandis que les sciences « molles » relèvent de l’immatériel (logique, linguistique, etc.). C’est une opposition qui englobe un préjugé en ce qui concerne les sciences « dures » qui seraient « inhumaines » (c’est-à-dire qui ne mobiliseraient pas la réflexion) et des sciences « molles » qui n’auraient pas la rigueur des sciences exactes (c’est-à-dire des sciences « dures »).

L’importance de Platon

Pour illustrer la proximité entre science et philosophie, on citera un philosophe qui a participé à l’émergence du concept de science : Platon. Contrairement à Aristote, Platon n’a pas écrit d’ouvrage scientifique, c’est donc étonnant. Pourtant, il accorde à la science un statut particulier qu’il rapproche de l’activité philosophique, avec laquelle la science n’a pas de différence de nature, mais simplement une différence de degré (soit une différence quantitative). C’est-à-dire que la philosophie serait plus abstraite que la science, mais elles seraient de même nature.

Platon fait émerger le concept de science, mais n’en fait pas émerger le terme. Les termes grecs dont Platon dispose pour nommer la science sont :

- epistémé (ou scientia pour les Romains), qui désigne un savoir pratique : la capacité à accomplir certaines actions grâce à des règles (on parlera par exemple de « savoir nager »). La science dans le Théétète de Platon, c’est tout ce que l’on peut apprendre. Par exemple : la géométrie, la cordonnerie ainsi que les techniques des autres artisans. Il s’agit d’un savoir général ;

- mathéma, qui a un sens très large : tout ce qu’on peut apprendre, même ce qu’on peut apprendre par l’expérience ou par un apprentissage empirique.

Les Grecs ne distinguent donc pas le savoir pratique et le savoir théorique. On retrouve cette indistinction dans le terme même de géométrie (mesure de la terre) et qui désignait la mesure des terrains agricoles en Égypte dans la vallée du Nil (arpentage). Cela montre que le sens originel du terme géométrie pointe vers un savoir pratique. C’est précisément là que Platon intervient. Il va forger une idée de la science qui va se démarquer des mots dont il dispose. Il sépare le savoir-faire (pratique) de la science (théorique).

Conclusion

On a vu ensemble quelques éléments d’introduction au thème de la philosophie de la science. Pour aller un peu plus loin et te préparer au mieux pendant l’été, nous te recommandons la lecture du Théétète de Platon ainsi que les livres 6 et 7 de la République. Autre ressource incontournable : le manuel Atlande paru en 2021, sur cette notion, qui était au programme de la BEL pour cette session. De quoi commencer à préparer de manière efficace cette question !