Major-Prépa te propose d’explorer un sujet de recherche et d’actualité qui prend de plus en plus d’importance : l’écoféminisme. Peut-être as-tu déjà entendu ce terme quelque part, mais sais-tu réellement ce qu’il signifie ? Major-Prépa est là pour t’éclairer sur le sujet et te permettre d’utiliser ce concept en essai d’anglais !

Brève définition de l’écoféminisme

Si tu dois retenir une seule chose de cet article, c’est la définition ci-dessous. Elle te permettra d’utiliser le concept d’écoféminisme en toute connaissance de cause.

L’écoféminisme est un mouvement qui combine les luttes pour l’égalité de genre et la protection de l’environnement. Il naît des mouvements féministes et écologistes, reconnaissant que les oppressions de genre et les problèmes environnementaux sont étroitement liés.

Si tu veux une citation pour illustrer ce mouvement, tu peux utiliser celle de Pascale d’Erm dans son ouvrage L’Écoféminisme en questions : un nouveau regard sur le monde (2021) : « La convergence des luttes féministes, écologistes, antinucléaires et pacifistes contre toute forme de domination et de destruction du vivant est la toile de fond de l’écoféminisme. »

Somme toute, l’écoféminisme cherche à promouvoir un féminisme anticapitaliste qui protège la planète. L’idée est qu’un environnement naturel plus sain est un terrain propice à la création d’un environnement social également plus sain. En outre, n’oublions pas que, comme l’a montré le dernier rapport du GIEC, ce sont les personnes les plus précaires (et donc les moins responsables du changement climatique) qui sont les premières touchées par les conséquences du dérèglement climatique. Les femmes, qui n’ont pas encore obtenu l’égalité salariale avec les hommes, sont donc plus précaires que ces derniers.

Les origines de l’écoféminisme

Pour comprendre l’écoféminisme, il peut être intéressant d’étudier ses origines. Dans les années 1970, des voix féministes ont commencé à remettre en question la relation entre le patriarcat et l’exploitation toujours grandissante de la nature. Françoise d’Eaubonne, militante féministe et intellectuelle prolifique du XXe siècle, utilise ce mot pour la première fois en 1974 dans Le Féminisme ou la Mort.

À ce moment, lorsque le mouvement féministe prend son essor (la lutte pour la contraception et l’avortement est lancée), Françoise d’Eaubonne joue un rôle actif au sein du Mouvement de libération des femmes (MLF), notamment en animant un groupe axé sur les liens entre écologie et féminisme. Une prise de conscience croissante des enjeux écologiques apparaît aussi suite au rapport Meadows (1972) intitulé « The Limits to Growth ».

Ce rapport, commandé par le Club de Rome, un groupe de réflexion international, et rédigé par une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), est l’un des premiers à mettre en évidence les limites physiques de la croissance économique dans un contexte de ressources naturelles finies.

L’une des conclusions majeures du rapport est que si les tendances actuelles de croissance de la population, de l’industrialisation, de la pollution, de la production alimentaire et de l’épuisement des ressources se poursuivent, la civilisation humaine risque de se heurter à des limites physiques et environnementales dans les décennies à venir. Le rapport Meadows préconise ainsi une approche de « croissance zéro » pour éviter une crise majeure à l’avenir.

Dans ce contexte social et environnemental, Françoise d’Eaubonne postule donc qu’une critique du capitalisme et de l’exploitation de la nature ne peut pas se faire sans une critique du patriarcat, car les responsables de l’exploitation de la planète sont principalement les hommes.

Les premières manifestations

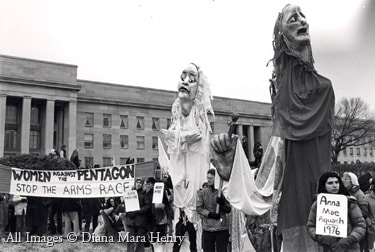

Ce qui intéresse beaucoup les historiennes et historiens de l’écoféminisme, c’est la manière dont ce mouvement organise ses luttes. En effet, l’écoféminisme est essentiellement pacifiste, et, bien qu’il prévoie un monde anéanti par le capitalisme patriarcal, les manifestations féministes sont très souvent joyeuses : on y danse, on y chante, et l’art y tient une place centrale. C’est parce que, comme l’explique Pascale d’Erm, les écoféministes sont associés aux mouvements antinucléaires et donc conséquemment pacifistes.

L’une des premières manifestations représentatives du mouvement a lieu en 1980. En effet, Le 1er novembre 1980, 2 000 femmes, rassemblées sous la bannière de la Women’s Pentagon Action, convergent vers le Pentagone, symbole de la puissance militaire américaine. L’époque est marquée par la tension croissante de la guerre froide et l’escalade de la course à l’armement sous la présidence de Ronald Reagan.

Ces femmes, mues par une profonde inquiétude pour l’avenir de la planète et des générations futures, se dressent contre la menace d’une destruction nucléaire. Elles brandissent des banderoles aux slogans pacifistes tels que « Feed our children, not the war » (« Nourrir les enfants, pas la guerre »). Leurs chants et leurs prières résonnent comme un appel à la raison et à la compassion.

Le choix du Pentagone comme lieu de manifestation n’est pas fortuit. En tant que centre névralgique de la stratégie militaire américaine, il représente l’immense puissance de destruction qui menace la Terre. Somme toute, en s’unissant pour la paix, ces femmes lancent un message universel de solidarité et de responsabilité envers les générations futures.

Quelques autrices représentatives de l’écoféminisme

Dans cette section, tu trouveras quelques noms connus associés à l’écoféminisme. Tu pourras ainsi te rendre compte de la grande variété des courants qui composent le mouvement. En effet, certaines théoriciennes travaillent sur l’éthique et des questions sociales, tandis que d’autres sont plus intéressées par des questions de spiritualité.

Carolyn Merchant

Historienne des sciences et philosophe, Carolyn Merchant est l’autrice de l’ouvrage The Death of Nature (1980). Elle montre qu’à partir du siècle des Lumières, l’humanité a conçu la nature comme un objet à disséquer et à détruire en faveur du progrès scientifique.

Dans son livre, elle analyse aussi comment la métaphore de la nature comme une femme à conquérir a influencé la science occidentale et contribué à la crise environnementale actuelle. Son travail met en lumière la nécessité d’une nouvelle éthique environnementale qui respecte la nature tout autant que les femmes.

Val Plumwood

Philosophe australienne, Val Plumwood développe le concept « d’anthropocentrisme androcentrique » (le fait que l’attention de l’humanité soit centrée non seulement sur l’humain, qui passe avant la nature, mais surtout sur l’homme).

Dans son ouvrage Feminism and the Mastery of Nature (1993), elle s’oppose à l’exploitation des ressources naturelles et à la destruction des écosystèmes, et plaide pour une relation plus harmonieuse entre les êtres humains et la nature. Elle s’oppose en fait à ce qu’elle nomme « l’hyperséparation » entre l’humanité et la nature.

Donna Haraway

Biologiste et théoricienne féministe, Donna Haraway est connue pour ses écrits qui questionnent les dualismes opposant l’homme à la nature et considérant l’homme comme sujet et la nature comme objet. Dans son ouvrage Primate Visions (1989), elle analyse les représentations des primates dans la science et la culture, et montre comment elles influencent nos conceptions de la nature et de la place des humains dans le monde.

Elle a élaboré le concept de « connaissance située ». Cette notion s’oppose à l’idée d’une connaissance objective et universelle, et propose une vision de la connaissance comme étant située dans un contexte social, historique et politique spécifique. Elle montre donc que du fait de leur domination sociale, les hommes sont plus écoutés que les femmes, et leurs connaissances (notamment à propos de la nature) sont plus respectées universellement. Ce qui ne fait pas sens pour la chercheuse.

En outre, si tu veux aller plus loin, tu peux lire son essai « A Manifesto for Cyborgs » (1985), un texte fondateur du cyberféminisme (le féminisme en ligne) qui propose une vision subversive de l’identité de genre et de la technologie.

Starhawk

Activiste écoféministe et écrivaine, Starhawk est l’autrice de The Spiral Dance (1979), un ouvrage qui propose une spiritualité écoféministe et des rituels pour reconnecter les femmes à la nature.

Elle s’inspire des traditions païennes et de la sorcellerie pour célébrer la terre et le pouvoir féminin.

Karen Warren

Philosophe environnementale, Karen Warren est l’autrice de Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters (2000).

Elle développe une éthique du care et de la responsabilité envers la nature qui s’inspire des valeurs féminines de compassion et de relation. Elle montre que c’est invariablement aux femmes que revient la tâche de « prendre soin » de l’autre et de la nature, et que le changement climatique est un problème qui met principalement la pression sur les femmes.

Rebecca Solnit

Écrivaine et activiste, Rebecca Solnit est l’autrice de nombreux ouvrages, dont Hope in the Dark (2004) et Men Explain Things to Me (2014), sur le phénomène du mansplaining. Elle explore les liens entre le féminisme, l’environnementalisme et la justice sociale. Son écriture engagée et incisive incite à la réflexion et à l’action pour construire un monde plus juste et durable.

Si tu veux en apprendre plus sur son style d’écriture et sur ses engagements, tu peux consulter cet article qu’elle a écrit pour le média britannique The Guardian.

Conclusion

Tu peux remarquer que la majorité de ces écrivaines sont anglophones, qu’elles soient Américaines, Britanniques ou Australiennes. C’est parce que l’écoféminisme est surtout un concept discuté dans les sphères anglophones. C’est la raison pour laquelle il peut être très judicieux pour toi d’utiliser cette notion dans une copie d’anglais.

Néanmoins, bien sûr, l’écoféminisme ne se limite pas à l’aire anglophone, et tu as un très bon exemple en France : Sandrine Rousseau se revendique écoféministe, puisqu’elle se bat à la fois contre le capitalisme, contre la destruction de l’environnement et en faveur du droit des femmes.

Dernier point sur lequel j’aimerais attirer ton attention

Bien que le mouvement écoféministe semble à première vue relativement humaniste et difficile à critiquer, il existe certaines critiques qu’il faut connaître, si ce n’est prendre en compte, si tu souhaites utiliser cette notion. La plus grande critique du mouvement écoféministe est le risque d’essentialisme. L’essentialisme est un courant de pensée au sein du féminisme qui considère qu’il existe des caractéristiques et des expériences communes à toutes les femmes, en raison de leur sexe biologique. Les critiques de l’écoféminisme disent donc que cet essentialisme (la mise en avant d’une différence intrinsèque entre les hommes et les femmes) entrave l’égalité.

Voilà, tu sais maintenant tout sur l’écoféminisme et tu as tous les outils pour briller dans une copie ! Si tu veux continuer de lire à propos du féminisme, rendez-vous sur cet article, un panorama du féminisme dans la littérature britannique.